原来Chinatown的中文名是“华埠”

好朋友YS说有家便宜大碗的蹄花汤不错,我俩今儿就一块去了。我因为住得离Chinatown不远,平时都是走路去。今天太饿,出门就上了地铁。

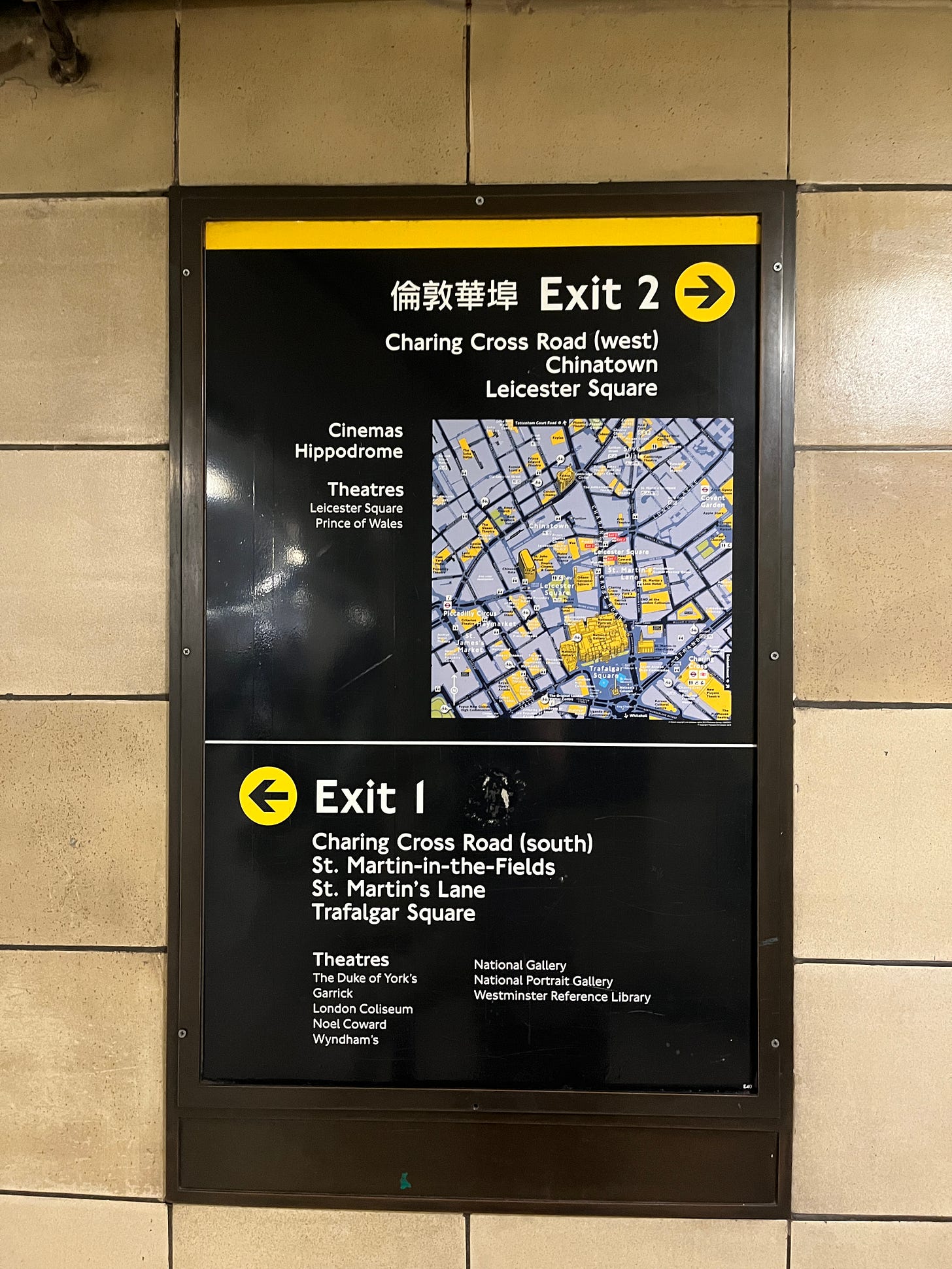

下地铁的时候,YS刷了卡就作势往左走,我瞥了眼指示牌,

“哎,伦敦华埠,Exit2,这边”,我俩一边往出口走,我一边嘀咕“华埠……伦敦华埠……第一次听到这个词……好典型的翻译体啊”

等走到Chinatown里头了,再一抬头,牌楼上也是赫然“倫敦華埠”四个大字,我说咱们之前怎么就没注意到过呢,YS也觉得神奇,说第一次听这个词。

我很喜欢”埠“这个字,缘起是我曾在作家略萨的书里反复读到一个被翻译成“观花埠”的地方。走、马、观、花,这个地名听一次就会牢记在心,更何况它在书里被描绘成有着阳光海滩,满是高级酒吧、俱乐部,居住的全是上流人士的住宅区。书中也常有“观花埠人”这样的形容词出现。(小说译本中对“观花埠”的注释原文是:秘鲁首都利马的一个高级住宅商业区。此名是当地华侨所译。)

一般有官方翻译的地名,都可以在Google Map上输中文直接搜到,可是“观花埠”还不行,所以我只好再次Google,在一篇游记里看到这个词的原文“Miraflores”,这个词直译就是“看花”。这篇游记也好有意思,作者吃遍利马中餐,拍遍利马的华语牌匾。我也是看了ta的游记才知道,原来南部华人这么早就前往秘鲁做劳工,然后逐渐开始做生意、安营扎寨,Barrio Chino(利马唐人街/华埠)还是西半球最早的Chinatown之一。

紧接着我又看到一篇名为《秘鲁第三代华裔的价值观与土生性质》(Patricia,2016)的短论文,其中介绍了在秘鲁日常语境中,“华人”概念的演化:

自19世纪中期以来,大量的中国移民作为劳工抵达秘鲁,最初被视作苦力,与一些负面的社会陋习和恶习联系在一起。20世纪初,由于中国女性移民很少,这些中国劳工多与当地女性结婚生子,形成了一个新的群体。这些子女先被称为“嫁接者”,即“injerto”,后来被称为“土生者”,即“tusán”。进入20世纪中后期,随着华人商业的成功和影响力的扩张,特别是黄路及黄氏家族通过创建和经营以 Wong 为名的连锁大超市在商业上大获成功(上面那篇游记里也提到了这家超市),秘鲁华人社群逐渐在社会中获得了更高的地位。后来也有秘鲁华人协会和华人社群出版物的共同努力,推动“土生者”一词走向正面含义和被广泛接受。(这个过程中还有些其他的有趣细节,感兴趣可以点击原文链接阅读)

其中土生者tusán一词源于粤语“土生土长”的发音(tou2 sang1 tou2 zoeng2),由此我也好像理解了为什么会有“华埠(bou6)”这个我想不到的翻译了。

回到“埠”这个字本身,我点开了这个词条的维基百科。让我苦笑不得的是,都是汉字,我有一半看不懂。可以确定的解释是,埠,即是码头。另一重解释是,与外国通商的城市。在百度百科里是这么写:本意为停船的码头,即江河沿岸及港湾内供停靠船舶、上下旅客和装卸货物的建筑。由于有很多码头后来成为市镇、故引申指有码头的城镇,或泛指城镇;又特指商埠;又用于地名。百度百科的词条里还专门有一节「方言汇集」:粤语、客家话、潮汕话。

现在显而易见了,这个用词同移民潮和“大华语”概念是紧密相连的,此外,我更在意的是“码头”之于Chinatown的这一层深意。别的城市我不好讲,伦敦的Chinatown可说是在市中心的市中心,其拥挤程度不亚于南锣鼓巷。可虽然是town,却没有永恒的settle down。

纪录片导演杨圆圆曾在播客里分享她在留学时期对“移民”的感受,她当时第一次去到一个在伦敦比较大的中餐厅,“我像是走进了一个时间胶囊里,房间里的一切元素,它让我感到亲切又陌生,它似乎是停留在了(可能是)这个餐厅的老板移民到英国的那个时间,那个电视让我感觉在放的是十几年前的节目,那个空间的陈设也是(稍微有点)十几二十年前的那种风格”,“你知道大部分的海外华人其实是广东裔的居多,我不确定,因为我当时并没有跟那个老板交流,(我觉得)他的那个空间其实混搭了很多不管是大陆其他地方还是广东,各种各样在海外比较流行的中式元素混在了一起,让我印象非常深刻”。

去年冬天听完这期节目后,这段话就激光镌刻般印在了我的大脑和潜意识里,此后我每一次去Chinatown、去各样式的中餐馆、中超、甚至奶茶店,我都在用这段话反复印证,屡试不爽。有的像小时候吃家宴的餐厅,有的像儿时跟妈妈去旅行团时吃团餐的馆子,有的像我本科大学门口的小面馆。在和大堂经理打照面说我需要几人位的时候,我就已经开始穿越了。每顿饭都变成一场没有剧本的剧本杀,每一次在外吃中餐对我而言都是一场精神解离。

现在的伦敦,走在街上不可能看不到华人,但能隐约感觉到ta们是何时来此地的华人。和YS吃完饭沿着Chinatown外侧走,甚至看到了一家网咖。“新一代移民是真多啊!”我跟YS开玩笑说“二十年后的伦敦华埠会不会变成万达”。

谁知道呢,这就是“华埠”吧。

略萨在《酒吧长谈》的序《五光十色的国家》里写

整个秘鲁文学可分为两大倾向,一是吹捧利马,一是诅咒利马。而真正的利马很可能既不像有些人所描绘的那么美好,也不像有些人所说的那么可怕。

虽然他在说利马,但我想每个城市每个地区,只要加了记忆一搅和,就都是这样。

今天该写的都写完了,但最后,我还是想把今天难过的事儿,也在这里一并记录了。

YS回家要坐地铁,我俩就往Charing Cross走,在这之前,她买了蜜瓜味的gelato,可是今天一吃并没有她上一次买时的味道惊艳。齁的她根本吃不完,一路端到了地铁站口。不想拿到地铁上,就只好找地方丢掉。旁边一个男士跟她嚷嚷了几句话,她没听懂(以为是向她要钱),然后就把gelato丢进垃圾桶了。等她再走回我旁边,我俩再次转头的时候,那位男士正举着她刚丢掉的纸碗把剩的糖水往嘴里倒。我不忍看,转回头,又好奇,忍不住在转回去看,那位男士还保持着这个动作,大概是直到一滴不剩他才又丢进去离开。我说你不是丢进去了吗,她说里面的垃圾已经累的好高了,丢进去也只是在最上面。